「ソーシャルワーク」×「コミュニティビジネス」の学びで

地域の福祉、

地域社会づくりに貢献する力を養う

福祉心理子ども学部

社会福祉学科の特徴

「学び」と「実践」を併せ、持続可能な地域社会をつくる人材を育成

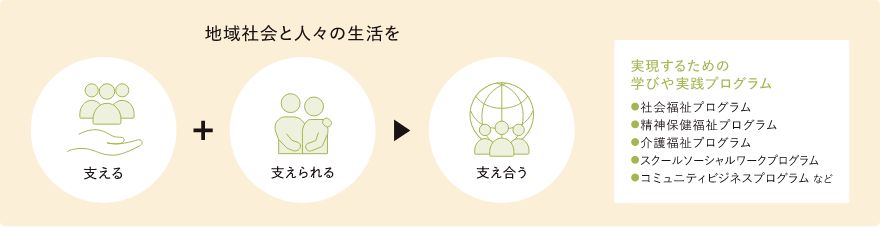

地域社会と人々の生活を「支える+支えられる=支え合う」を実現していくために、大学と地域での「学び」や「実践」プログラムを用意しています。

教員10名の特色あるゼミナール体制による、意欲的でアクティブな学び

1年次は基礎ゼミ、2年次からは10人前後の少人数制専門ゼミを自らが選択します。最も関心ある分野について、基礎からじっくりとそして幅広く学ぶことができます。ゼミの指導教員による学生一人ひとりに合わせたきめ細かい指導を4年間を通して行います。

福祉とコミュニティビジネスの専門領域を活かして

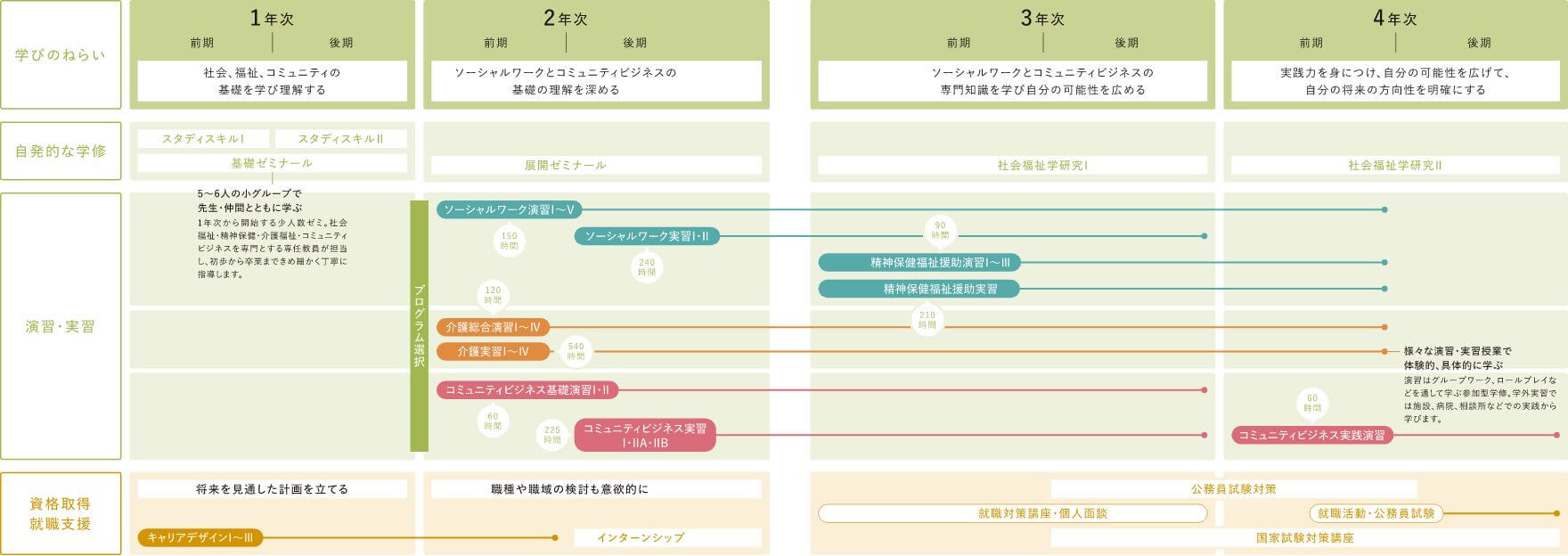

「18種類の演習・11種類の実習」プログラムから自由に学びを選択

本学科は、20年以上にわたる教育実践の経験があり、地域との連携による実践的な学びや実習先を豊富に用意しています。

みなさんの将来の目標や進路に合わせ、多様な学びを自由に組み合わせて学び、活躍のフィールドを広げます。

あらゆる現場で活躍できる「コミュニティビジネス」の問題解決スキルを修得

地域課題の解決及び地域の多様なニーズに柔軟に対応する手法として、地域資源を活かして実践的に取り組むコミュニティビジネスを学べます。また、様々な分野のフィールドワークを通じた実践的な学びにより、これからの社会で活用できる問題解決と高いコミュニケーションスキルを身につけて、多方面で活躍できるようになります。

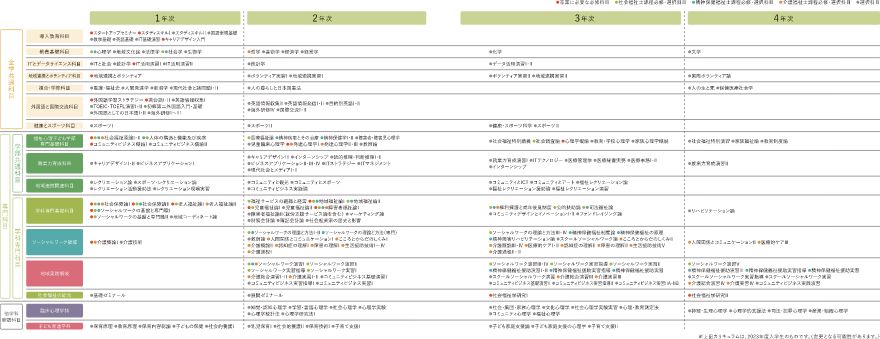

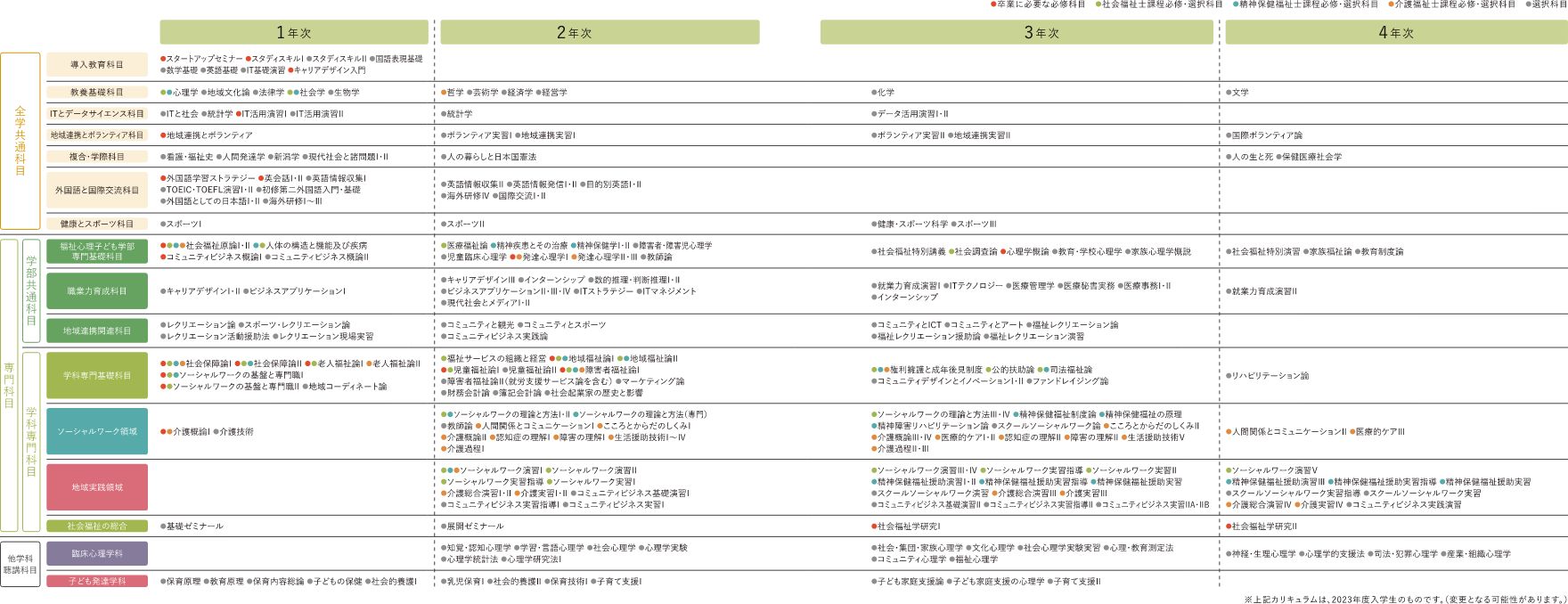

「精神保健福祉士」「介護福祉士」を取得できるのは本学科のみ

社会福祉士国家試験受験資格と併せて、精神保健福祉士や介護福祉士の国家試験受験資格を取得することができます。これは、単なる複数の資格取得のみならず、人々の様々な課題を解決する・支援するために必要な知識と技術を幅広く修得することにもつながります。

精神保健福祉士

障がいやこころの病を抱えた人々を地域や社会への復帰を促し、自立を図るためのサポートをします。

介護福祉士

体が不自由な高齢者、障がいがある方に対し、食事や入浴、の介助など日常生活を営むためのサポートをします。

「心理学」や「子ども発達学」など関連領域を学び、生活課題の解決に必要な多角的な視点を身につける

社会福祉と深く関わり合う「心理学」「子ども発達学」の科目を豊富に用意しています。多角的な視点を身につけ、高度化する専門性へのニーズに対応できる能力を育みます。

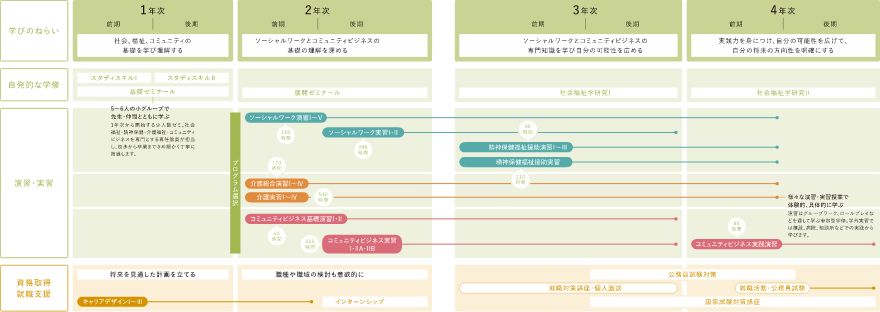

4年間の学修プロセス

2022年度は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、実習にも影響がありました。

直接現場で学ぶ機会は減りましたが、学内での実習などの代替策で懸命に実践力の向上に励みました。

カリキュラム

授業紹介

基礎ゼミナール

少人数のグループで社会福祉分野のテーマを深く考え、話し合い、4年間の大学生活に必要な学修の基礎を学んだり、仲間づくりを行います。

マーケティング論

マーケティングの戦略、管理、コンセプトといったマーケティング論の基本的概念を中心に、 ケース・スタディを交えながら学修します。

コミュニティビジネス概論I

ソーシャルビジネスの概念やSDGs(持続可能な開発目標)について理解を深めるとともに、持続可能な地域づくりにおけるコミュニティビジネスの意義と社会的役割、課題や今後の展開について学びます。

ソーシャルワーク演習Ⅰ〜Ⅴ

ソーシャルワークを実践に近い演習形式で学びます。コミュニケーション力が身につきどんな 進路にも応用できます。

精神保健福祉援助実習

実習では患者(=利用者)さんの同意を得たうえで、面接や訪問などに同席し、実際の支援方法や利用者理解を深めます。

介護過程Ⅲ

介護を受ける人が望む生活を実現するための具体的な介護(援助)方法を深く考えて具体的に計画します。

在校生インタビュー

01Student’s Voice

様々な視点で人に関わり

学んだことが自分の力になる

将来就職するときに資格を持ち、活かしたいと思い、特に福祉分野に強い新潟青陵大学を選びました。高齢者の方や障がい者の方にどんなことが必要なのかを学ぶうちに、自分の身に置き換えても将来必要になることで、人についてより理解を深められる分野だと感じました。学びの視野が広がり、自分でも成長できたと感じています。

増田 一成さん

社会福祉学科 4年

新潟県 新潟江南高校出身

卒業生インタビュー

01社会福祉士新潟県(福祉行政)

コロニーにいがた白岩の里 児童部

人と関わるから面白い社会福祉の現場

何事も可能性を信じて挑戦したい

知的障がいのある方の入所施設で、生活支援員として食事、排泄、入浴、余暇の工夫など、日常生活をサポートしています。利用者さんがそれまでできなかったことをおひとりでできるようになるのが大きなやりがいです。そして、福祉職の魅力は、人と人が向き合う仕事だということ。その人その人に合わせた対応をしていく必要があるので、100人いれば100通りに仕事の仕方があります。今後も、消極的に考えず、挑戦することを忘れずに支援していきたいと思っています。

金子 拓実さん

2019年度卒業 新潟県 新津高校出身

- 在学中取得資格:

- 社会福祉士